1993年,Fischer和Pschunder發現在摻硼P型CZ-Si的電池在光照條件下,會(hui) 發生效率衰退,其衰減為(wei) 總效率的2-3%左右,並將定義(yi) 為(wei) 光致衰減現象(LID)。LID衰減速度很快,在幾天內(nei) 就可以達到飽和,其產(chan) 生機製主要是矽材料內(nei) 的硼氧(B-O)缺陷對。

2012 年,有國外研究發現,PERC多晶矽太陽電池中除存在光致衰減(LID) 之外,還存在“熱輔助光誘導衰減”(Light elevatedTemperature Induce Degradation,LeTID), LeTID 現象會(hui) 隨著環境溫度的升高而加強,與(yu) 傳(chuan) 統LID 現象的特性有所不同。

2017年,國際上一些研究單位開展了進一步的研究,一個(ge) 比較重要的發現是PERC 單晶矽太陽電池同樣也存在 LeTID 現象。Q-Cell 公司在2017 年報道了其 PERC 單晶矽太陽電池的LeTID 結果,雖然該電池使用常規的 B-O 對穩定工藝可在 25 ℃時使電池的衰減趨於(yu) 穩定,但是在 75 ℃時其光致衰減仍會(hui) 明顯增加。

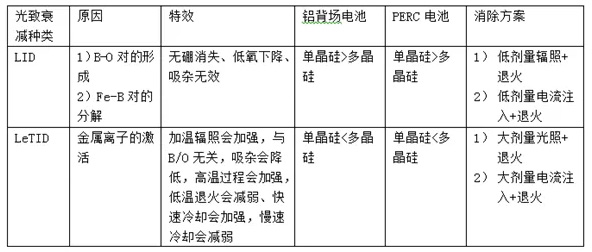

LID與(yu) LeTID兩(liang) 者區別:

中國可再生能源學會(hui) 光伏專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 在《2018 年中國光伏技術發展報告》(5)對LID和LeTID的區別進行了總結。具體(ti) 如下:

LeTID功率衰減:

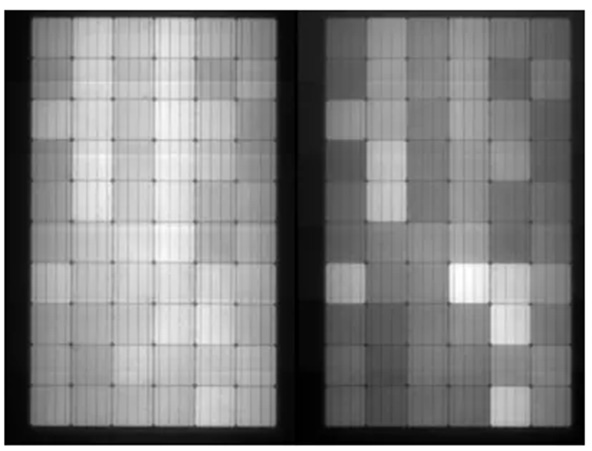

2019年9月,Fraunhofer 實驗室MatthiasPander團隊公開發表了《Prediction of potential power/field lossfrom LeTID susceptible modules》,論文對LeTID組件的功率衰減進行了詳細的研究,如下圖為(wei) 經過690h測試後的單晶PERC組件EL照片,組件內(nei) 部的電池亮度均勻性變差,部分電池已經呈現性能衰減。

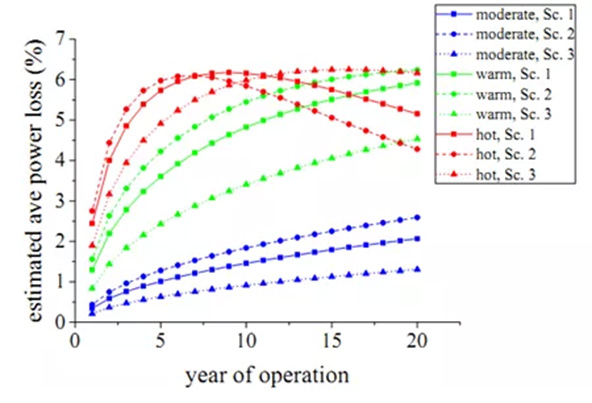

在實驗室環境下,高溫度和強輻射會(hui) 大大加速功率衰減,因此衰減速度與(yu) 地理位置密切相關(guan) 。高溫通常定義(yi) 在50℃以上,文中對LeTID敏感組件的測試地理環境分成3等級,中性moderate (一年環境溫度約1 % 的時段在 50 °C以上)、溫暖warm (一年環境溫度約5% 的時段在50 °C以上)和炎熱 hot (一年環境溫度約15% 的時段在 50 °C以上)。

結果如圖所示,在炎熱地帶,年發電損失約達到5%,當達到最大衰減以後,第7年以後組件在熱輔助的作用下開始功率恢複,但是恢複的程度有限,需要花費的時間也很長,如圖則需要10年以上。在溫暖地區,第5年功率衰減達到4%左右。在中性氣候地區,影響較小。

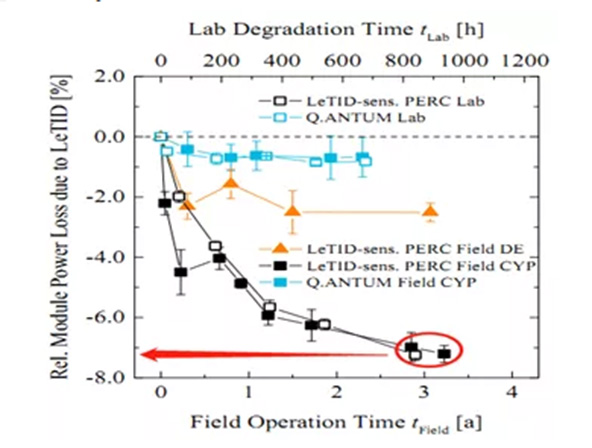

另外Friederike Kersten在論文《System performance loss due to LeTID》公開報道戶外測試結果,安裝場地位於(yu) 賽普洛斯,氣候較為(wei) 溫暖,使用多晶PERC電池組件,運行三年以後的最大衰減為(wei) 7%左右。

由於(yu) LeTID組件容易受環境溫度影響,因此對於(yu) 光伏電站建設,需要根據當地的氣候環境進行選型,對於(yu) 炎熱地區,最好使用具有第三方認證的抗LeTID組件。

來源:坎德拉學院